por Joseaugusto Mejía

¿Qué sabe una vida acumulada? La del creador sabe su barro, sabe el trazo de sus manos y la forma exacta que la tierra sugiere entre sus dedos. Sabe la cadencia precisa que emana y sabe, ante todo, que lo accidental ha de dispensarse.

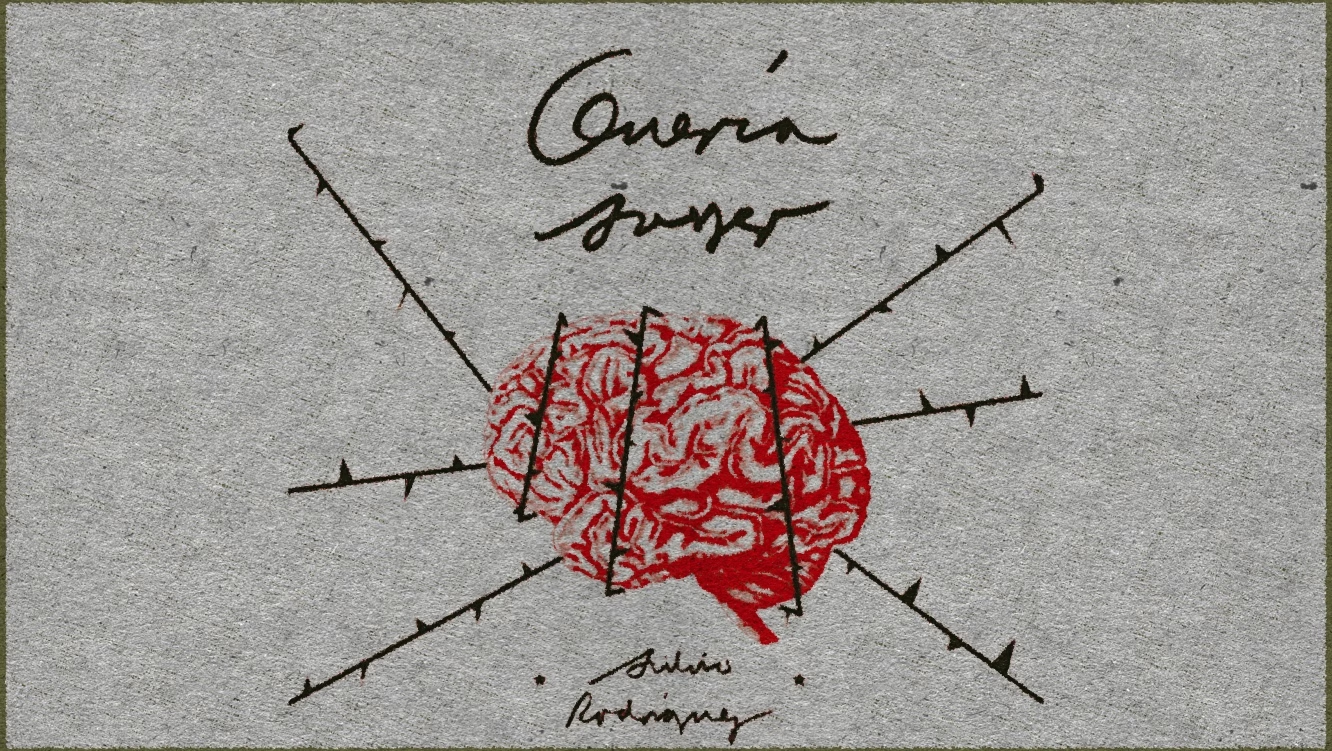

Dolor rezumando sabiduría; la cosa que acecha sin rostro; el aleteo de la Señora contundente; una nostalgia evolucionando; la Hélade personal de los Parnasos; el futuro mudando sus preguntas; la insistencia ante las ruinas; ideales persistentes y el cielo, aún, más allá de las nubes. Estas son las escenas del fresco íntimo y lejano, que resuenan cuando se termina Quería Saber, el último disco del trovador Silvio Rodríguez. El disco, publicado hace un año, me llegó hace poco a las manos. Cada vez que me enfrento a un nuevo registro de Silvio, temo su agotamiento. Sería normal en un creador tan prolífico que desde su primer disco mostró una madurez y maestría sin contestaciones. Y sin embargo, los años no han agotado su creatividad ni opacado su poética que continúa desafiando inagotable. Con Quería Saber Silvio nos muestra de nuevo la madeja infinita de sus recursos ajustando cuentas con los demonios del “maltrecho siglo XXI”, y también reflexionando con intimidad ante el declive del proyecto personal y colectivo. Lo que más brilla en este disco es su capacidad para hilar un discurso muy complejo, trenzando los fragmentos significantes que cada canción sugiere en un arco amplio, dramatúrgico, que tras la escucha funciona casi operáticamente a nivel subjetivo. Quería Saber es una oda polifónica que se abre con un gesto ambiguo y evoluciona obturando desde la historia continental, pasando por la problemática nacional hasta el ajuste crítico con los vicios del presente. Detrás, el foco nos muestra un paisaje interior que exhala las vísperas del fin mientras se pregunta por su legado. Tras una claridad inasible, el disco cierra susurrando intuiciones místicas, dejándonos como respuesta el asidero permanente de los ideales y la tarea irrenunciable de insistir en lo imposible.

Veamos.

El disco abre con «América», una obertura-elegíaca implícita frente a la realidad política que cada vez más “se parece al dolor”. Aunque se presente como una escenificación de los furores amorosos del ego adolescente, el efecto estético surge hacia el final, cuando tras el primer coro se revela otra lectura más colectiva. La música, tanto o más significante que las palabras, nos acerca a una pulsión interior: música de la desolación, de vastos espacios sonoros deshabitados. Música del naufragio. En medio de esta Waste Land aparece la voz del trovador como personaje instrumental (en la guitarra), desafiando permanencia pese a los despojos. Surgen aquí otros elementos que darán forma y unidad al disco, como la referencia homérica a las sirenas, la escenificación marítima, la reflexión tras la travesía, el regreso y la nostalgia. Todo esto sintetizado con esa manera tan personal, quizás su contribución más original y más alta, que trenza sin forzamientos el amor sexual con el amor político-universal, empuñando al yo biográfico con el yo colectivo. Cual obertura, esta canción cifra los flancos semánticos de todo el disco y su mismo recorrido tensa los polos que sustentarán el gran arco del discurso: el testimonio de la épica política erosionada y su torsión deseante hacia el devenir interior: la intuición mística del amor de dos hacia el uno que es un todos. Ésta, en el fondo, es la pregunta fundacional de toda la obra de Silvio, y recorrerá el disco como pulsión significante.

Con Viene la cosa encontramos el primer contrapunto discursivo. Es una canción humorística que advierte ante la captura neoliberal que “viene a exhibir desparpajo total”, y a derribar incluso los muros más esmerados.

Tras la pendulación amor-política aparece nítido el tercer flanco, subterráneo, que recorrerá como substrato el espíritu del disco: la claridad ante el límite y la reflexión desde la finitud. De pronto la Tatagua alude a una leyenda cubana, una mariposa gruesa de alas negras que aparece presagiando muerte y desgracia. Desplegando instantáneas tiernas de la vejez, la canción asciende y desciende como dando aleteos, y se sustenta tanto en las imágenes poéticas del fin como en la sencillez ajustadísima de la expresión musical. El coro (apenas un suspiro) y los floreos de la guitarra ilustran a la perfección un ambiente crepuscular y enternecido que no huye sino abraza, sabiendo que está por llegar, sin defensas posibles: “la visitadora, la Tatagua, la Tatagua, la Señora, la Señora”.

Aunque también mire hacia el pasado, Danzón para la espera es una canción performativa: sueña con los orígenes y los evoca musicalmente para recorrerlos y transformarlo, por eso la historia musicológica alumbra su entendimiento: Si el Danzón, como género, fue la respuesta cubana a la música europea de salón (los minuetos, danzas y contradanzas que bailaba la burguesía batistiana), el Son devendrá la primera música afirmativa y autoconsciente de la nación revolucionaria. Adhiriendo, Silvio extiende esta línea integrando, apropiando y expandiendo elementos de la tradición al ocuparlos históricamente. Así la canción nombra los ingredientes que la van constituyendo con estrofas letánicas y declamatorias—“un recuerdo, un cinquillo, el tiempo binario, un artículo de fe, un relámpago inicial”—. Tras un contratiempo, la obra se transforma y encuentra su desembocadura: el Danzón deviene en Son con la entrada del coro, el canto responsorial y el ritmo bailable. Así el baile desplaza como conjuro a lo pasado y encarna el ritmo histórico-colectivo afirmándose al narrar su historia presente: “se va el Danzón cuando del monte baja un Son”. Es una canción brillante, musicológica, a la vez que una declaración de amor a los orígenes y a la evolución.

Con un cuarteto de vientos casi mozartiano, La cuota diaria dispara bellamente contra “los impunes”, los que intactos por las musas braman en los márgenes. Su defensa no es más que la afirmación soberanista del creador como justificación suficiente. El tono sabio y desafiante, aunque con sonoridades caribeñas, continúa a otras canciones eleáticas —Martianos, por ejemplo— pero rondando mayores lirismos y menores confrontaciones. O más bien, encajando amablemente la confrontación de quien, en tanto creador, es contrario al contexto dado por naturaleza y crea su más allá en el acto poético. Pero también hay un más acá político referenciado en la cita de Fidel que origina la canción y que da pie a los preceptores. La confrontación con ellos es lo que sustenta al autor, quien lleva sin mayores penas su “cuota habitual de humillaciones”. Pero aquí, el desajuste no es sólo ético —postura incorregible del contestatario—, sino existencial: disuena fundamentalmente, friccionando contra el regimentador, el rector y el experto prescriptor, o todo aquel que dictamine complaciente los edictos de lo estético. Aquí hay una afirmación de las propias convicciones, las que iluminan desde adentro con la transparencia de quien ha sabido hurgar el fondo de la cantera con su “ejército de sol”, y ha obturado sus “alumbramientos”. El Trofonio que ya, desde el fondo de su caverna, traza el sentido con los instrumentos a la mano y canta transmutando en voces el viento.

Nuestro después es una reflexión generacional ante el legado y la memoria, que vincula magistralmente imágenes del borde y del agotamiento con alusiones a los legados históricos, las narrativas de la ausencia y la continuidad en la descendencia. Aunque armónicamente es la más aventurada por su cromatismo, un centro tonal muy inestable, y arriesgadas modulaciones, lo que queda con mayor reverberación es la integridad de la canción, su capacidad para generar una intimidad intensa entre la factura sonora, plena de nostalgia y cubanía trovadoresca, y las preguntas liminales que se despiden, con talante oscuro, y plenas de lucidez fracturada: “cuando eres dos mitades, comprendes los espejos / y la verdad se vuelve un estirón, la verdad escondida / donde luchan cabeza y corazón / cada cual por su vida ”. Que aparezca la más joven de sus hijas, Malva, también preguntándose en segunda voz “¿qué memoria tendrá nuestro después? / ¿qué abandonos sabrá nuestro después? / ¿y cuán fuerte será nuestro después en su suerte?” y la dedicatoria a su nieto Diego nos da la clave.

Quería saber: le da nombre al disco y es su corazón argumental: un sol modesto alrededor del cual gravitan las demás canciones. Aquí aparece nuevamente la vocación secreta de toda la obra de Silvio, la del poeta que señala con sus versos musicados verdades fundamentales de la condición humana. Porque en Silvio, más que el revolucionario o el músico comprometido, canta el poeta. El poeta que, como en tiempos arcaicos, era conducto de reverberaciones quiméricas, proféticas y místicas. Ése ha sido el aspecto más potente de su poética cuando ronda el sentido último, total, sin desprecio por el misterio, acercándose así a autores como Gibrán, Hesse, Rumi, o Shakespeare. El poeta-sabio, el poeta-sufí, el nefelibata que habla en parábolas ilustrando con imágenes potentes lo inefable. Sucede en sus canciones más crípticas, las que juegan conscientemente a la polisemia y se inclinan más en la filosofía perenne que en el accidente político, aunque ambas vertientes siempre se le confundan naturalmente. Son aquellas canciones-fábula, como La primera mentira o Expedición. O Quería saber, donde encontramos una destilación casi en forma de parábola del mito fundacional de oriente, con una fraseología y un utillaje imaginario que fácilmente podría estar en la Bhagavad Gītā: La expedición que emprende el Ser del todos que es uno afirmando colectivamente “Quería saber”, toma consciencia en un yo: “y abrí los ojos bien temprano / cuando se tocan con las manos los luceros” y torna en mito creacional el inicio de la sustancia haciéndose verbo. Así, ronda lo inefable y enuncia su proceso buscando “la dimensión indescriptible, que transfigura lo imposible en verdadero”. Lo más curioso es que este orientalismo mítico “¿cómo se dice firmamento/en el idioma de los vientos y los fuegos?” discurre, paradójicamente, en una atmósfera musical amable y rítmica que no exhibe gravedad. Este recurso de contrastes dispares, que yuxtapone elementos contrarios, encubre, truculento, la función estética. Esto es, quizás, un recurso de compensación para balancear lo que pesa menos en uno de los polos con lo que pesa más en el otro. La coda, en la que se canta casi recitando los versos sustanciales de la canción es particularmente efectiva, y refuerza maravillosamente el trasfondo épico-mítico.

Con una aumentación del motivo rítmico y transfigurando la tímbrica y el tempo, se abre la atmósfera de la penúltima canción, unificando, casi en un attacca a la manera clásica, las tres últimas canciones. En “Ángel Ciego” se logra el punto máximo de la expresividad del disco, desbordando una fuerza e intensidad que logra alturas insospechadas. Es casi insoportable el vaho numinoso que evoca la canción en un proceso de descubrimiento —para quien escucha— que llega a ser extático. La versificación, curiosamente, no es virtuosa, pero el golpe estético, de grandísima potencia, está en la forma gradual en la que se desvela la imagen, con una economía de recursos y una discreción teleológica que recuerdan al Rimbaud de El durmiente del valle. Es una de las canciones más hermosas que ha escrito, y una de las más potentes en tanto efecto y coherencia expresiva. La idea, verdadera y evidente, susurra eterna: los ideales persisten intactos pese a que nuestros constructos se derrumben. El final es exquisito, originalísimo, con el cello remontado cromáticamente una melodía que fácilmente podría haber escrito Schumann, mientras el piano cierra declarando las ruinas al no resolver armónicamente sino avanzando cromáticamente hacia una región lejana de la tonalidad, como si su irresolución se abriera indefensa y sin redención hacia la entropía. El efecto es claro, destellante y enfatiza la sensación desolada en la que queda “la ciudad” (el colectivo) cuando ya es polvo. El balance es devastador en su espléndida y cruda belleza.

Pero en Silvio la derrota siempre será provisional, y la invitación perenne de su obra pulsa más allá del horizonte. Entonces, el silencio saturado de resonancias cede hasta extinguirse, interrumpido por un potente acorde mayor del piano que abre la última canción como si fuera una coda utópica. Concluye así el disco con la Tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena, una canción vieja de los tiempos del Grupo de Experimentación Sonora que se recicla con instrumentación nueva. Aquí la declaración es precisa: “estas alas tan cortas, y esas nubes tan altas, y estas alas (siguen) queriendo conquistar esas nubes”. El ideal insiste ante nuestro imposible, y permanece invitándonos a avanzar con su “impulso torvo y (su) anhelo sagrado”.

Esas son las escenas del fresco de Quería Saber: desde la patria (grande) doliente que canta su ardor amoroso, hasta el Angelus Novus que contempla las ruinas de su trascendencia. Un disco que, como los aleteos de la Tatagua, nos hunde testimoniando derrotas: la del tiempo —«Nuestro después», «De pronto la Tatagua», «Ciudad»—; la del proyecto—«América», «Viene la cosa», «Para no botar el sofá»—; y nos eleva redimiendo, trascendiendo: —«La cuota diaria», «Danzón para la espera», «Quería saber», «Ángel ciego», «Tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena»—.

Aunque discurra desde lo político “sólo he sabido que le llaman América” hacia la afirmación espiritual “quería saber”, este disco realmente se inscribe en una pátina trascendente, y su transparencia queda, al fin, preñada de sentidos. Y esto es lo más sorprendente del disco, que como un fresco riveriano, actúe el gran arco de una épica interna y subjetiva, desde el dolor histórico hacia el ascenso numinoso, pasando por el detalle colectivo y la meditación universal sobre los límites. ¿Será quizás porque el trovador ya abraza sin temores la finitud y susurra con la sabiduría que siempre le pudo más? ¿o será porque, oh misterio, hacia el final de la vida aparece una sustancia invisible que recubre la expresión sin advertencias, como sucedió con frecuencia en las obras finales de grandes autores? Misterio. Esa sustancia, tan real como invisible, es un brillo inevitable, quizás de otro tiempo y de otro espacio, que parece anunciar la lejanía que atisban los ojos cansados. En el arte, a diferencia de la vida, esa lejanía se convierte en blanca trascendencia, como si la desmaterialización iniciara inminente sus resonancias. Y es bella solamente cuando es lúcida y aparece siempre cuando se hacen sin reparo las retrospectivas. Es ese color que palidece los bordes, que brota su aroma de otro mundo cuando las palabras últimas empiezan a murmurarse. Esta cualidad otorga al álbum una unidad estética más allá del concepto evidente, más allá de los brotes semánticos y subterráneos, o de los vasos comunicantes, guiños de sentido que enlazan las canciones, proliferando y extendiendo como un micelio. Quien escuche con atención sabrá distinguir también las claves sonoras que amarran las canciones, no sólo en tanto la instrumentación base y la sonoridad continua, sino en tanto gestos musicales que enlazan significados, en la aparición y recurrencia de los personajes instrumentales, y sobre todo en el último tramo del disco, el tercio místico, que cierra afirmando su final abierto.

Quería Saber es el trabajo del creador que sabe todas las consecuencias de su barro, que traza sin desperdicios y que ha logrado sintetizar ajustando perfectamente forma y contenido. Podemos afirmar, sin riesgo, que eso, precisamente, es la sabiduría.

Ciudad de México, 24 de agosto de 2025.