Por Joseaugusto Mejía

«Que del centro broten las nostalgias celestes»

Xavier Beteta

Aparece Solitude (Soledad) el primer disco del compositor y pianista Xavier Beteta, un disco conceptual cosechado durante la pandemia con obras de Bach, Chopin, Tchaikovsky, Cécile Chaminade, Manuel Martínez Sobral e Ignacio Cervantes.

Antes que el hervor de las musas lo definieran compositor, Beteta fue un ávido instrumentista, y en este disco se recobra como pianista, desempolvando para nosotros aquella primera ensoñación que le inaugurara el camino a la Gran Música.

Porque antes que fuera de la pluma y el pentagrama orquestal, Beteta fue súbdito del piano y anduvo el camino del pianista como disciplina, como ascesis y vía. ¿Hacia dónde? Él lo sabría después, cuando su pianismo mudara de piel y alcanzara la vía propia tras rumiar exhaustivamente las páginas de los grandes compositores. Hasta llegar a sí. Porque en Beteta la vía definitiva fue, es y será la del compositor: el creador ensoñado con la patria mítica e imposible. El acuarelista sonoro que busca capturar cierta nostalgia que pulsa mágica y re-encantada, a pesar del dictum de Max Weber, y que sobrevive resguardada de modernidades y técnicas. De su obra —que merecerá otras palabras— solamente diré que es un fresco metafísico del encantamiento mágico que el compositor ha sabido construir, trazando su irrealidad con poetizadas nostalgias colectivas y con mitologías propias. Y hasta ahora ésa había sido su ambulación pública: desde la tutela germinal de Consuelo Medinilla, pasando por el intérprete proyectado en escenarios, ganador de premios nacionales que tocó con destreza Conciertos de Chopin o Mozart, y más tarde los estudios en Estados Unidos. Así, hasta llegar al compositor, también premiado internacionalmente, que se reconoce y recobra a sí mismo en una especie de surrealismo mágico-asturiano. Cabalgando estas dos vías va trazándose el retrato de Xavier Beteta, como aquellas dos manos de Escher que se interpenetran constantemente apuntalando un destino. Y es que él es sin duda el compositor más importante que ha producido Guatemala en muchísimos años (solamente superado por quien fuera su maestro, el Merlín de la composición en Guatemala, el genial Rodrigo Asturias). Pero no es Beteta el creador quien se proyecta en este disco —ése dejó su primera impronta en la integral que otros instrumentistas dedicaron a su obra, Lasting Shadows— aquí es Beteta el pianista simbiótico del compositor quien aparece, o reaparece para el público.

El piano, ese animal racional despojado de manierismos, es la prueba maestra de la personalidad para un ejecutante. Los pianistas suelen regodearse de la perfección maquínica del trazo musical que naturalmente provee su instrumento, pero más pronto que tarde esta ventaja que da alas a la “objetividad musical” se convierte en brete. Y es aquí donde Beteta el pianista despliega su sabiduría, evadiendo oportunamente automatismos seriales al entregarnos un disco lírico y sombrío, que según las notas del programa, fue «gestado en los momentos más íntimos de la pandemia, ese tiempo en que la muerte parecía tocar a la puerta». Ya de entrada, el título nos da la clave del concepto que recorrerá la grabación: la soledad que va amasando una tras otra las obras, dotándolas de una coherencia estilística clara, continua y complementaria. Aquí, como un trasunto de la música, la soledad resuelve progresivamente en recogimiento el impulso inicial de sus propuestas. Esta intención dramatúrgica del conjunto de las obras expuestas es muy precisa, y se revela tras varias escuchas como una línea inclinada que asciende (o desciende) hasta la nota final. Como oyente, preferiría que descendiera, porque ésa degradación emotiva nos dejaría hundidos en cierta orfandad poética, como si una razón expresiva organizara ulteriormente la música desesperada y desesperanzada de una pandemia.

Como dicen las notas del programa, «Bach, Chopin y Tchaikovsky no necesitan presentación», pues en las obras escogidas tienden a una melancolía añejada. antológica y consabida —Chopin más que nadie, como le fue natural—, pero todas las obras escogidas complementan la sensación total de distancia melancólica, de premonición final, de callada soledad y recogimiento. Aún siendo yo un músico medianamente informado, no conocía a Ignacio Cervantes, un compositor decimonónico cubano quien es decididamente precursor de esa cubanía filinera, bolerística y trovadoresca tan particular de la Cuba culterana, martiana y costumbrista. Esto es evidente en el controlado cromatismo descendente en armonías menores, y en el uso acertado de la appoggiatura como elemento híper-expresivo. Cierto fraseo de Cervantes es típicamente latinoamericano, de sensibilidades patricias que se soñaron europeas en el exilio: la patria romántica, de salón de baile y de danzón. Pero de pronto, aquí y allá, surgen giros, esquinas fraseadas que recuerdan claramente al Chopin de los nocturnos y las Mazurkas. Y no es de extrañar, porque esto le sucedió a todo compositor que tuviera oídos y corazón en el siglo XIX. Tampoco sabía de Cécile Chaminade, compositora francesa del Romántico tardío, cuya pieza me pareció realmente evocadora, bellamente desvaída y dispuesta sin miramientos hacia una entropía fatal y liberadora. Me alegró escuchar una selección de las “Hojas de Álbum” de Manuel Martinez Sobral. Todas son piezas esféricas y expresivas aunque la primera, Danza, quizás sea la más notable, por méritos intrínsecos y porque recuerda a la perfección de las canciones sin palabras de Mendelssohn. Incluir a Martinez Sobral pareciera ser una seña íntima del mismo Beteta, pues su obra fue descubierta para el mundo por Rodrigo Asturias. Y también porque Martínez Sobral, similar a Beteta, fue un compositor guatemalteco, dotado y autodidacta, que en domingos de creatividad intermitente supo capturar el espíritu criollo y ladino de la vida en la ciudad a inicios del Siglo XX. Escuchar su música en esta grabación me emocionó particularmente porque recordé a Asturias entregándome las partituras de estas piezas y proponiéndome una improbable transcripción para guitarra.

En el discurso musical del disco hay grandes momentos, como el clímax del Nocturno de Chopin, que Beteta logra encuadrar estirando la expresividad con sabiduría y sin caer en ese pecado capital llamado sentimentalismo. También está el milagroso cambio de color en esa especie de Trio en la sección media de la Mazurka de Martínez Sobral. O los compases que cierran la exquisita página de los «Poeme Provencaux» Op. 127. No. 2: Solitude de Chaminade, una obra absolutamente meditativa que contiene el cráter expresivo del disco, con ese inicio estático en los registros agudos, sin bajos, que desciende grave, langsam y lontano, hacia la desmaterialización sustancial en los registros más bajos del instrumento. La pieza concluye territorializado la fosa final que nos espera, con esos larguísimos bajos en ostinato, gesto que Beteta sabe subrayar tensionando el espacio al ampliarlo sin desarticularlo, sirviéndose de las poderosas resonancias de los bajos del piano y de un sutilísimo rallentando. Pero el momento más memorable, el que más me conmueve, está en la Canción de Otoño «Octubre» de «Las estaciones» Op 37a No. 10 de Tchaikovsky. Aquí, al igual que en Ignacio Cervantes, Tchaikovsky —muy románticamente, por otro lado— explota el cromatismo (esta vez ascendente) y la appoggiatura como elementos arquitectónicos y expresivos. Y es en este sitio donde para mí, Beteta muestra con contención y maestría su delicado dominio de la dinámica musical. Aquí el trazo reiterativo de las frases en pianissimo, que ascienden inconclusas como suspiros decimonónicos sobre campos de lavanda, se convierte en elemento de máxima expresividad intimista, confeccionado con un uso magistral de strettos y tenutos oportunos. La leve distensión al final de las frases —casi siempre en dolcissimo— es susurrada, en sotto voce, y suena ya dolente, ya con amore, siempre pintando, como si se tratase de una acuarela o un sfumato, un gesto abstracto que se alza como desintegrándose al infinito. El pianista, sirviéndose exquisitamente de la supresión de medios, logra la intensidad máxima en el recogimiento. Y esta intensidad opera aún en el contexto de la consabida armonización de quintas descendentes, pues la delicadeza del ataque potencia la expresividad a través de delicadísimas frases sinuosas y degradadas, que van palideciendo, como despintándose exhaustas, en cada una de las iteraciones.

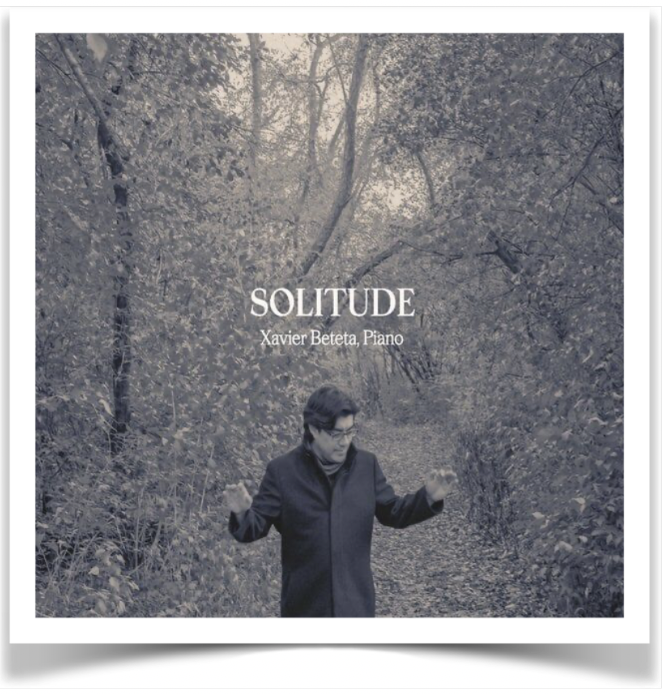

Al finalizar el disco nos queda la sensación sumaria de una estado psicológico, existencial, una concreción del despojo que flota respirando sus purificaciones tardías. No en el sentido místico de la teología negativa que descarta atributos, si no en el sentido de una acotación clara del sentimiento por acumulación, como si tras varias fatalidades y enfoques fallidos desenterráramos la sustancia plena de una condición existencial, y la viéramos ingrávida y mercurial, despojada de falsas proyecciones antropomórficas. En sí y no para sí. Esta visión sonora nos deja una sensación decolorada, atemporal, ciertamente descorporeizada, que aparece expandiéndose sin forma por los aires, y que no varía caprichosamente si no más bien se intensifica en su depuración hasta el silencio final. Justamente como nos sugiere la portada del disco, con esas hojas dispersas que, adivinamos, fueron otrora fervor impresionista, y han dejado de alborotarse por los aires para descomponerse inertes en un único sustrato mineral, cayendo levemente de árboles que una vez fueron verdes o primaverales. Aunque ese gesto con las manos alzadas como un director de orquesta —quizás un guiño al otro Beteta— me deja dudando del sentido total de todo lo aquí dicho, y puede contradecirlo perfectamente.

La grabación es limpia, clara y eficiente. Aprecio enormemente que el sonido del piano esté destilado en un auditorio, aunque resiento la cercanía de la fuente de la emisión. Y es que yo tiendo a preferir los sonidos curados por espacios más amplios que potencian esa distancia aurática que tanto ensalzó Walter Benjamín como prueba de autenticidad en la obra de arte. Pero sé que eso es una cuestión de gustos, edades y contingencias. Quizás me hizo falta un poco más de contraste entre el tono emotivo de las obras (casi todas del Romántico tardío, casi todas en tono menor etc.) aunque comprendo que esta temática es intencionada. Asumiéndolo, la acepto encantado y me quedó embalsamado, derruido y distante, huérfano de la existencia y sin atisbos de esperanza. Y a pesar de ello… y a pesar de ello, subyace en mí una clara sensación de belleza añejada que redime, como un diamante secreto que brilla al fondo del abismo, en arte la entropía.

Ésta es la soledad de Xavier Beteta, quien es con evidencia el músico activo más importante de Guatemala. Porque él, solitario, está más allá de la ufana transitoriedad de los intérpretes que, ciertamente, han tenido éxito por el mundo. Los y las intérpretes, que en el mejor de los casos, conseguimos transmitir la voz del creador con belleza y convicción, somos como parteros del inconsciente, o como músculos eficientes que ejecutan las órdenes del cerebro. Glorificándonos, podríamos decir que somos como sacerdotes o chamanes que abren la vía del Misterio al mundo. El creador, por otro lado —y del otro lado— toca con las manos el Misterio, siéndolo, fecundándolo y fecundándose, abriendo facetas nuevas en el rostro multitudinario del Ser. Y sobre todo, el creador es capaz de registrar las bellas fluctuaciones que se le escapan con tanta facilidad a la unánime experiencia cotidiana, al prosaísmo aparentemente inerte de la consciencia peregrina y distraída.

Mas insatisfecho con su pertenencia a la alta estirpe de los creadores, Xavier Beteta hurgó en los espacios de su solaz pianístico, y nos dejó entrar con este disco, al recinto de su pletórica soledad.

California, 23 de enero, 2023