Por Marlon Meza Teni.

Pocas veces en la vida he sido testigo del amor y la devoción que una mujer pueda sentir hacia un hombre, al punto de creer que continua vivo, cuando en realidad ya se ha muerto. Pocas veces he visto algo semejante a la admiración que Blanca Mora y Araujo sentía aún por Miguel Ángel Asturias cuando yo la conocí en 1986 en su departamento de París de la Plaza Saint Ferdinand, y empezamos a trabajar en sus memorias y la recopilación de su correspondencia de amor, entre otras cosas.

Desde un principio, Blanca nos tomó a Carolina, una joven estudiante guatemalteca de música, y a mí, un cariño que siempre fue recíproco en la soledad de sus últimos años en Francia. Quizá porque nos percibía con una mirada distinta y con los mismos ojos con los que se ve al café de exportación guatemalteco cuando no se ha visto y se vive lejos, y porque sin duda alguna el acento y cierto entusiasmo vivaz en ambos le recordaba el lugar de donde venía su Miguel Ángel. Nunca hasta hoy he conocido a nadie con una memoria como la de Blanca de Asturias. Memoria de fechas, memoria de textos, memoria de nombres, de idiomas hablados con presteza, de acontecimientos, de charlas, de encuentros, de rincones, de páginas enteras. Memoria de en dónde estaba cada libro, y en dónde cada traducción en su biblioteca personal, pese a que ya se estaba quedando ciega. Memoria de entablar conversaciones interminables, de irse por extravíos y perder aparentemente el hilo y atraparlo tiempo después, sin que se rompiera la tensión narrativa, y en el momento menos pensado. Memoria de sus viajes con Pablo Neruda, con Arturo Uslar Pietri, y de sus paseos con Carol Dunlop y Julio Cortázar.

Blanca se sabía de memoria la poesía completa de M.A. Asturias. Varias veces la puse a prueba con una sonrisa. Toda. Pero no solo se la sabía, sino que la tenía impregnada en la sangre. En su voz cualquier frase de Asturias palpitaba. Venía del teatro y la radio de Buenos Aires, y había escrito su tesis sobre El Señor Presidente, obra de un casi desconocido Miguel Ángel Asturias, antes de toparse casualmente con el escritor en una librería de la capital argentina y enamorarse perdidamente de él desde el primer instante en la casa del escritor Oliverio Girondo… allí, contemplando la vitrina, de espaldas, solo y silencioso, un hombre corpulento que me pareció grande, como un inmenso ídolo (…) Miguel Ángel es un Buda Maya, juraba. Cuando recitaba la poesía de Asturias a uno se le abrían mundos sonoros inimaginables. En su voz no había poema pomposo, mal dicho, ni mal aprendido. Todo era música al estado puro y podía saltar de uno a otro sin ningún problema; introduciendo nuevas anécdotas, lugares precisos y fechas puntuales. A sus ochenta y pico de años se movía lento pero con paso firme en su departamento. A menudo su voz inagotable se alejaba en las habitaciones pero enseguida volvía a surgir con nuevas historias de viajes y geografías cada vez más impensables. A finales de la tarde el teléfono sonaba. Una vez fue Pierre Cardin, otra la secretaria privada de François Miterrand, y otra el secretario del mismísimo Fidel Castro. Nunca nos dejaba volver a casa sin contarnos nuevas y más historias de amor y libros mientras nos preparaba “un pucherito”, como ella llamaba a lo que nosotros conocíamos como el cocido guatemalteco… Si no cenan antes un pucherito no se van a casa, niños, decía.

Muchas cosas agradables recuerdo yo de Blanca, como esa navidad de 1988 que pasamos con ella y con el pianista argentino Alberto Neuman, un señor a quien quería como a un hijo. Muchas otras, como la vez en que la llevamos al metro de París al que nunca en su vida había entrado y nos tardamos la vuelta al globo por olvidar que íbamos a tener que subir y bajar cientos de gradas. O las veces en que la acompañamos al cementerio de Père-Lachaise y las horas se nos iban con ella frente a la sepultura de Asturias contándole los pormenores de la vida ya sin él a su lado. Visitas que yo me prometí continuar más tarde, y que lejos de volverse un fastidio eran fascinantes para nosotros que descubríamos el mundo por primera vez afuera de Guatemala. Aunque pueda parecer un poco exagerado, yo sé que en sus monólogos frente a la tumba se intuían en el aire las respuestas de su Miguel Ángel.

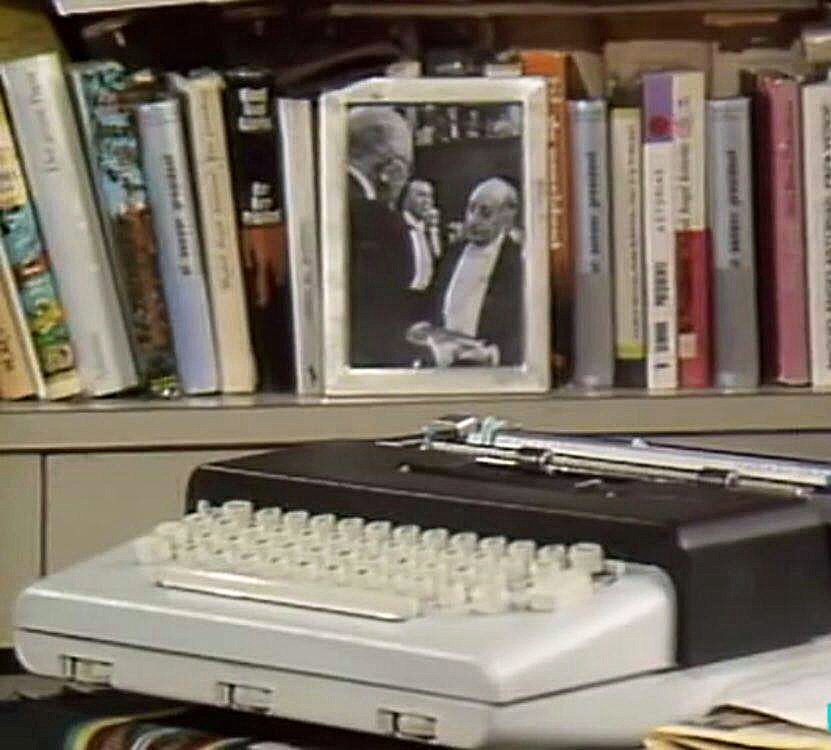

Era imposible detenerla cuando se ponía a hablar, porque Blanca en realidad hablaba como cuando cae un aguacero, siempre dejando rendijas para que le hiciéramos más preguntas, porque sabía que estas le abrían la puerta hacia el jardín de otros recuerdos. Hablaba como la lluvia, pero como cuando la lluvia cae fuerte, es armoniosa, y suena sobre la tierra. Muchísimas cosas nos contó y muchísimas cosas me dejaron a mí marcado por el aspecto histórico y literario de un Miguel Ángel Asturias que descubrí prácticamente de su mano, a través de esos ojos azules que le brillaban de amor y tristeza cada vez que hablaba de él. Es decir siempre. Un día me di cuenta que todo lo que ella me narraba, yo lo estaba escribiendo en una máquina portátil de Miguel Ángel Asturias que no había dejado que nadie tocara.

Los años pasaron, tenía que operarse un ojo en Moscú, viajó para ser operada por Svioutolav Fiodorov, y luego se mudó, y solo la volví a ver ocasionalmente en presentaciones de asuntos relacionados con Asturias en París, en donde siempre me abrazaba con el mismo cariño después de las presentaciones a donde llegaba para contradecir a los oradores como una fiera si consideraba que algo no era cierto, o para aclarar las cosas con la misma firmeza y convicción con la que años atrás nos había contado a Carolina y a mí cada detalle de su vida con el premio Nobel. Curiosamente, siempre pensé que mientras Blanca estuviera viva era como si Asturias nunca hubiera muerto.

La vi por última vez en la sede de la UNESCO de París en 1999 para el centenario del nacimiento de su querido Miguel Ángel, y desde una silla de ruedas la oí hablar con ímpetu sobre la importancia de la Universidad Popular y los principios con los que Asturias la había concebido en Guatemala. La oí de nuevo evocar pequeños retazos de viejas historias que ya me había contado largo y tendido al calor del corazón durante las tardes de aquellos primeros años de invierno, que yo no sabía que para mí empezaban a ser también toda una vida. Su amor por Asturias era inagotable. Años más tarde frente al mar, el periodista español Ramón Chao, me contó en el pueblo de Sonservera, en Palma de Mallorca, que Blanca había fallecido un 19 de octubre, pero aún hoy nunca he preguntado de qué año, y no sé por qué nunca he querido saberlo. Con la fecha del mes me basta. Un 19 de octubre. La misma fecha en que nació Miguel Ángel Asturias en 1899, y la misma en que obtuvo el Premio Nobel en 1967. Hay hilos maravillosos de la existencia, la muerte y el amor, que quizá no vale la pena tratar de entender para no romper con eso que algunos llaman misterio, magia. Una cita puntual y precisa. Llámesele como quiera.

París, otoño de 2017.

Actualizado el 19 de octubre de 2020.

Los comentarios están cerrados.