La primera construcción fue hecha con adobe y bahareque. Tiempo después fue reconstruida con cemento y ladrillos. Adentro, existe un salón único de siete metros cuadrados y una bodega pequeña en las que a veces se cuelan serpientes.

Por: David Ernesto Pérez

— ¿Por qué no puede seguir en su moto o en un picop?

— Porque no hay vías de acceso, no hay carreteras. Las personas solo pueden subir a caballo o a pie.

La Escuela Rural Mixta Aldea Las Raíces, en el municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, está ubicada en lo más encumbrado de las montañas de la zona fronteriza con El Salvador, allá donde Google Maps y Google Earth todavía no llegan. Y donde tampoco llegan ni el agua potable ni los servicios sanitarios, ni la energía eléctrica ni el internet.

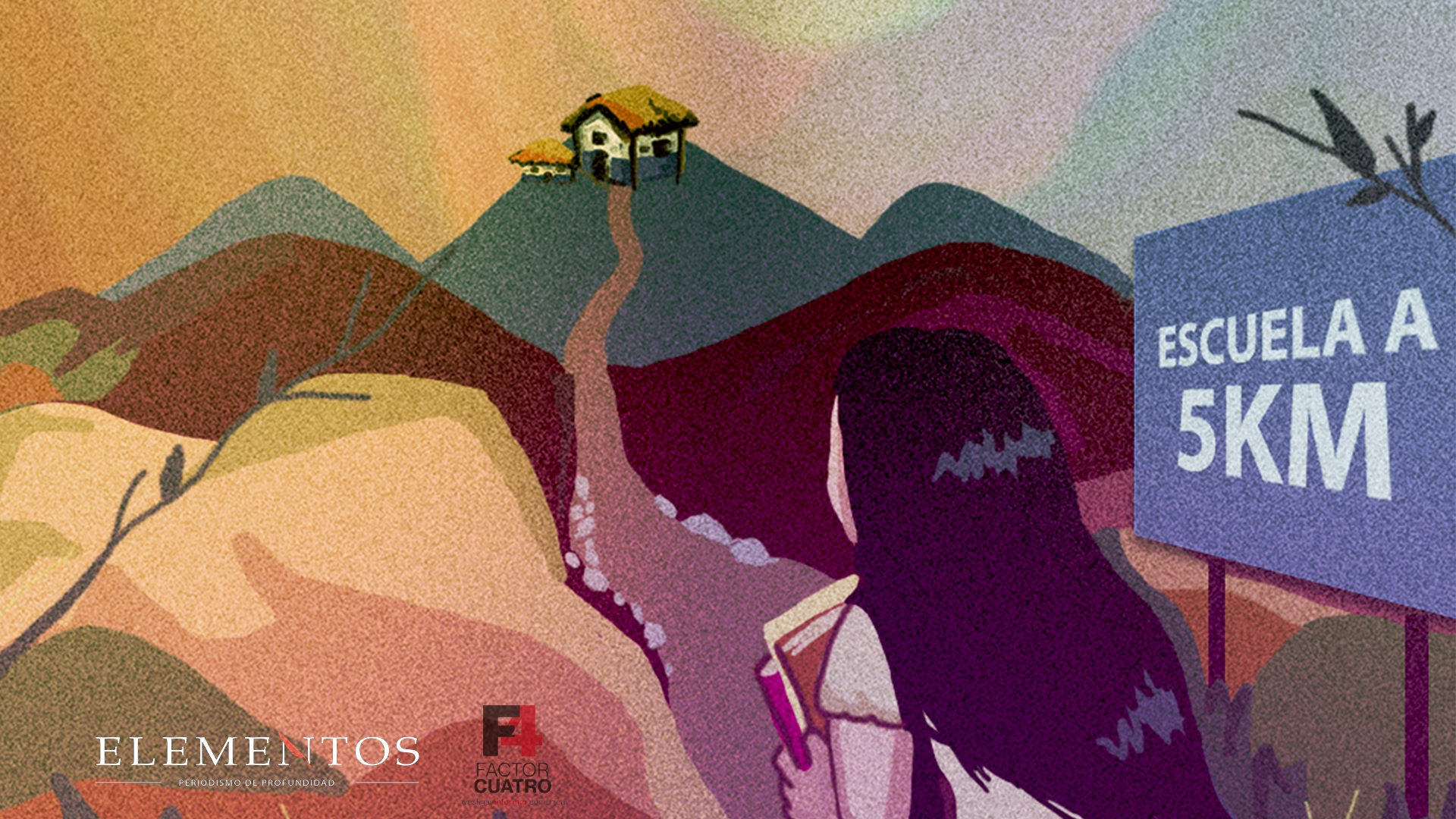

Por eso cada mañana Mariam Valesca Quiñonez Zepeda, la única profesora que atiende a doce estudiantes de la Aldea Las Raíces, debe enfrentar un agreste y empinado camino para cumplir con las labores que, desde hace 15 meses, le asignó el Ministerio de Educación de Guatemala (MINEDUC): lo inicia recorriendo un poco más de seis kilómetros desde su casa, en el municipio de Pedro de Alvarado, hasta Aldea el Nuevo donde estaciona su motocicleta porque la carretera llegó a su fin.

Inmediatamente inicia la otra parte: unos cinco kilómetros montaña arriba andando por un arcilloso y estrecho sendero de montañista en el que una caída puede terminar en heridas en las manos o las rodillas o caer, de nuevo, hacia abajo con las consabidas consecuencias para una persona; luego el siguiente tramo con planicies en el que debe cruzar quebradas que en la época lluviosa desbordan nutridas por los cauces del Río Paz; segmentos de la ruta repletos de hojas en el que se esconden todo tipo de animales, incluyendo ofidios naturales del lugar, además de las afiladas rocas volcánicas.

Apoyada en un bordón y con zapatos de montaña, cada día debe vérselas con el sistema montañoso de Moyuta que incluye al volcán homónimo que, visto desde el distante centro de la localidad, se yergue caluroso encima de todo y de todas las personas.

En época seca tarda una hora en llegar. En época lluviosa, una hora y media. Son unos 4 mil pies sobre el nivel del mar los que debe andar y desandar cada día.

Su alumnado, vecinas y vecinos de la aldea, también tardan una hora.

El centro escolar fue construido por la Municipalidad de Moyuta entre 1995 y 2000, durante la gestión del entonces alcalde Manuel de Jesús Castillo Medrano. Casi una década después de dejar el cargo, Castillo Medrano fue condenado como autor intelectual del asesinato de los diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) Eduardo José d’Aubuisson Munguía, William Rizziery Pichinte, José Ramón González, y del conductor que los transportaba desde San Salvador, Gerardo Napoleón Ramírez.

La primera construcción fue hecha con adobe y bahareque. Tiempo después fue reconstruida con cemento y ladrillos. Hace algunos años fue pintada con azul, celeste y una franja roja a la mitad, pero en la actualidad esos colores ya palidecieron. Tiene una extensión de láminas que da sombra a quienes prefieren permanecer fuera de las cuatro paredes. Adentro, existe un salón único de siete metros cuadrados y una bodega pequeña en las que a veces se cuelan serpientes. Y nada más. No hay cocina. No tiene servicios sanitarios, ni agua potable ni drenajes.

Si alguna de las trece personas necesita agua, debe caminar hasta un nacimiento ubicado en el terreno de un vecino, quien les ha permitido ingresar a su propiedad para extraerla.

La responsabilidad de las condiciones de la infraestructura es compartida: tanto de la municipalidad de Moyuta como del MINEDUC.

Según el informe Carencias Sustanciales y Necesidades Reportadas por los Centros Educativos del Sector Oficial, publicado en 2024 por el MINEDUC, a nivel nacional a unas cinco mil escuelas les falta agua potable, 21 mil no tienen drenajes, ocho mil funcionan sin energía eléctrica, unas 12 mil requieren la reconstrucción de sus muros, más de 17 mil tienen dañados sus techos, 20 mil urgen de reparaciones en los servicios sanitarios, 28 mil no tienen cocina, 31 mil no tienen registro legal de la propiedad en la que están asentadas y 32 mil carecen de acceso a internet.

Quiñónez Zepeda es la única docente a cargo de doce estudiantes de primero, segundo, cuarto, quinto y sexto grado —eufemísticamente llamadas aulas multinivel—. Debido a la falta de acceso a internet, no puede incorporar nuevas tecnologías en su estrategia pedagógica; en la práctica, debe desdoblarse para atenderles. Además, la mayoría del estudiantado no cuenta con teléfonos inteligentes. «No puedo ni mandarles videos para que los vean en sus casas», explica.

Y hay más.

En todo el país hay escuelas con los pisos arruinados, las puertas oxidadas o con la estructura rota, las paredes sucias y sin pintura, los techos tienen goteras o quebraduras por las que entran animales de noche o sol calcinante de día, entre otros.

El informe, sin embargo, no menciona en ninguno de sus apartados un factor elemental: las vías de acceso. Y es que el contexto importa. El abandono de las comunidades y de su entorno es una de las muchas formas que adopta la miseria en Guatemala, uno de los tres países más ricos de Centroamérica —su PIB alcanzó los 113 mil millones de dólares en 2024—, donde la mitad de la población vive en situación de pobreza y casi tres cuartas partes de esas personas pobres habitan en zonas rurales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La pobreza se concentra, principalmente, en los municipios ubicados al norte: Cahabón, Lanquín, San Gaspar Ixchil, Colotenango y otros; en el oriente, como Zacapa, Jutiapa y Chiquimula. Pero también en la región suroriental. Ahí está Moyuta.

En el departamento de Jutiapa, siete de cada diez personas viven bajo la línea de pobreza —sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades— y una buena parte ve como única alternativa para salir de ella la migración a Estados Unidos.

En Aldea Las Raíces la costumbre es la miseria. Hay tanta habituación a ella que las carencias en la escuela parecen normales. Quizá hasta lógicas. Las primeras familias se asentaron en esas montañas en las últimas décadas de la primera mitad del siglo XX. Las y los pioneros fueron tan pobres como ahora lo es su descendencia. Y la educación, otrora considerada una estrategia para alcanzar la tan deseada movilidad social, parece no hacerles mucho sentido.

«En estas comunidades, cuando ven a la niñez ya grande los padres no quieren mandarles más a la escuela porque prefieren que trabajen la tierra, que ayuden a la mamá con los oficios», comenta Quiñonez Zepeda.

Con excesiva frecuencia pasa que la pobreza y las condiciones adversas y humillantes para la educación formal van irremediablemente juntas al mismo paso.

El 15 de enero de 2024, Bernardo Arévalo asumió la presidencia en Guatemala. Un mes después inició el plan de su gobierno para el remozamiento de más de 4 mil escuelas en ese primer año.

Hasta inicios de 2025, a nivel nacional, el MINEDUC había invertido más de 68 millones de quetzales. Al finalizar su presidencia, Arévalo ha dicho que pretende que ya haya remozado la totalidad de la infraestructura escolar, además de haber contratado 4 mil docentes de educación media. No ha dicho cuánto costará esa promesa.

Entre 2024 y los meses en curso de 2025, en 559 centros escolares del departamento de Jutiapa, el Ministerio remozó cocinas, sustituyó el alumbrado interno y externo—así como también los techos, cambió portones de acceso, reconstruyó muros, sustituyó el sistema eléctrico, instaló nuevos servicios sanitarios y ventanales en pasillos, entre otros. Esto es lo que puede constatarse en el sitio Remozamientos.mineduc.

Con sombrero de palma

Pero a la Escuela Oficial Rural Mixta Garita Chapina —a unos 20 kilómetros de distancia— nunca llegó su programa de remozamiento. Antes, más bien, llegaron otros. Específicamente, la cooperación del Comando Sur de los Estados Unidos que construyó una estructura con tres amplias aulas con el mobiliario necesario para que, entre 150 y 200 estudiantes, reciban clases en condiciones relativamente aceptables. También remozó los servicios sanitarios.

Esa construcción, finalizada en 2024, no fue ocupada por el estudiantaado sino hasta después del 5 de agosto del año que transcurre; en los 79 días previos las y los docentes estuvieron en paro de labores como medida de presión contra la administración de Arévalo para que aceptara firmar un contrato colectivo de trabajo, aumentarles un 15 por ciento el salario y pagarles un bono que les adeuda.

La huelga afectó a más de 3 millones 225 mil estudiantes, de los cuales 107 mil asisten a uno de los 1 mil 448 centros escolares de Jutiapa.

Santiago (nombre ficticio por tratarse de un niño de once años) es uno de ellos. Nació en el caserío Bola de Monte, en el vecino municipio salvadoreño San Francisco Menéndez, en el departamento de Ahuachapán, y ahí vivió hasta hace tres meses cuando su familia se desbarató: su madre, según les explicaron a él y a su hermano, los abandonó por lo que quedó bajo la tutela de su abuela materna que se negó a permitir que el padre de los niños, de origen guatemalteco, los llevara más allá de la frontera.

En respuesta, según Santiago, hace tres meses su padre se los llevó definitivamente a vivir a Garita Chapina sin el permiso de la familia materna. Su abuela, dijo, denunció a su padre.

Cuando llegó a Guatemala, la escuela Garita Chapina estaba cerrada por la huelga y durante ese tiempo recibía una sola hora de clases al día en la casa del profesor que lo adoptó como alumno: de dos a tres de la tarde les revisaba las tareas del día anterior y les dejaba nuevas para el siguiente. En esa jornada vespertina recibió casi media docena de asignaturas: Comunicación y Lenguaje, Medios Sociales y Naturales, Matemáticas y Caligrafía.

Con Matías, su amigo, los une una pasión: los sucesos paranormales. Algunas veces, en las noches, han escuchado los lamentos de una mujer que, según han concluido, es La Llorona, uno de los personajes mitológicos de México y parte de Centroamérica. Pero también los desune otra pasión: el fútbol. Uno es aficionado al Real Madrid y otro al Barcelona Fútbol Club.

Cuando Matías cursaba primer grado, recibió clases en el que conocen como salón con sombrero de palma: una estructura construida con bloques y pilares de cemento cuyo techo es palma y bambú. En este espacio imparten clases en la época seca, porque en la lluviosa, dependiendo de la intensidad, la lluvia se cuela por los costados inundándolo todo.

Pero ese no es el único salón inadecuado.

A la par hay otro que, en lugar de ventanas, tiene barrotes y el mobiliario, además de escaso, destaca por ser viejo y en mal estado. Frente a él, como si se tratase de una bodega, se apilan varias docenas de ladrillos de cemento y una pila de pupitres y láminas, algunas con marcas de oxidación, así como también una cisterna vacía de casi dos metros de altura.

A unos pasos hay tres salones llenos de polvo y telarañas.

Las aulas antiguas, no obstante su estado actual, durante muchos años fueron un orgullo para la escuela porque fueron construidas por los vecinos. En realidad, el mejoramiento de la institución ha sido un esfuerzo comunitario desde siempre.

José Antonio Mejía, uno de los vecinos, explicó que cuando él estudiaba en Garita Chapina tenían una sola aula para casi 200 alumnas y alumnos distribuidos en los turnos matutino y vespertino. Conforme transcurrieron los años y su generación fue envejeciendo, colaboraron para construir nuevas aulas. Y hace ocho años, construyeron las últimas.

«Aquí la educación es bastante mala; uno aprende más que todo por el esfuerzo de uno. Pero ahorita tienen las y los estudiantes siquiera eso, porque antes todo esto estaba bastante destruido», recuerda.

Guatemala, entonces, se ha propuesto mejorar las condiciones de la infraestructura escolar. Y, en algunos casos, parece estar dando pasos en esa dirección. Sin embargo, los avances son desiguales: mientras algunos centros educativos reciben mantenimiento, materiales o ampliaciones, otros siguen funcionando en instalaciones precarias, sin agua, energía eléctrica ni acceso digno.

El gobierno de Bernardo Arévalo tiene 860 días por delante para cumplir una de las promesas más simbólicas de su gestión: garantizar espacios educativos seguros y adecuados para niñas, niños y adolescentes de todo el país. No se trata solo de construir aulas, sino de dignificar el derecho a la educación y reducir la brecha entre el área urbana y las comunidades rurales, donde históricamente la inversión pública ha sido escasa o inexistente.

En un país donde la desigualdad territorial marca la vida cotidiana, mejorar la infraestructura escolar implica mucho más que cemento y techos nuevos: significa apostar por el futuro de una generación que ha crecido en medio del abandono estatal.