Por Alfredo Rax Kok Edición y corrección de estilo: Daniela Sánchez Lemus

San Pedro Carchá, Alta Verapaz — La noche del 2 de junio de 1978 fue todo menos común. En el salón comunal de San Pedro Carchá, los reflectores estaban encendidos, la marimba afinada y las sillas perfectamente ordenadas para recibir al público. Era el evento anual de elección de Señorita Indígena. Las jóvenes candidatas, ataviadas con sus mejores güipiles, ensayaban discursos sobre cultura, tradiciones y valores. Pero una de ellas tenía otro plan.

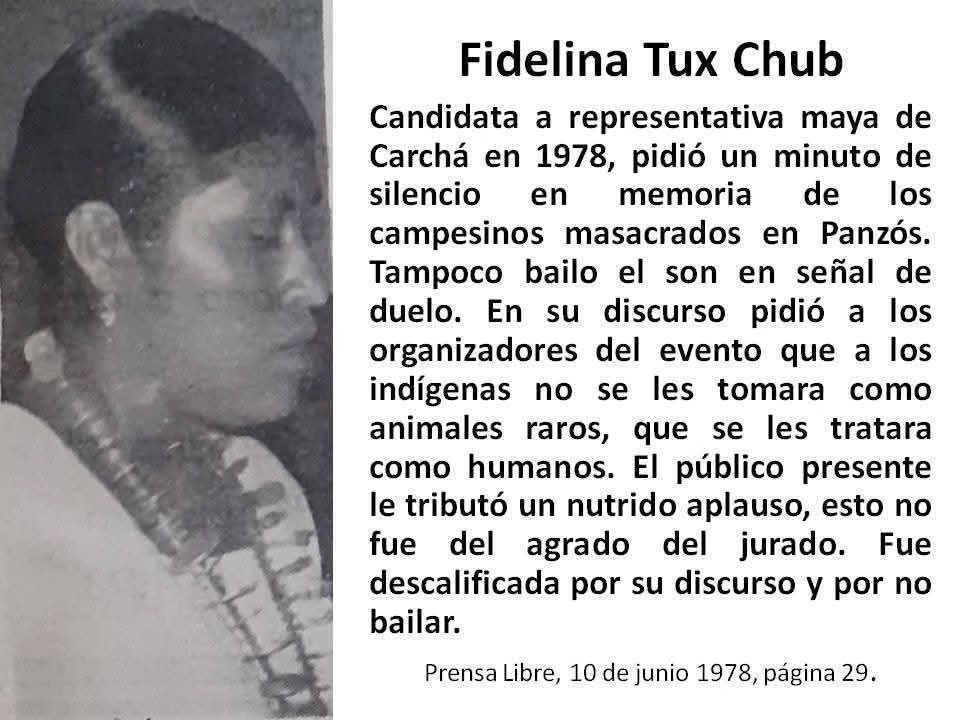

Tenía 18 años y el corazón atravesado por el dolor. Se llamaba Fidelina Tux Chub, maya q’eqchi’, nacida entre montañas y cafetales, en un pueblo que acababa de ser sacudido por una masacre. Cinco días antes, en el municipio de Panzós, soldados del Ejército abrieron fuego contra campesinos que reclamaban tierra. Más de 50 muertos, decenas de heridos. Cuerpos flotando en el río, otros tirados en una zanja común.

A Fidelina la habían invitado a participar en el certamen como parte de un esfuerzo institucional para “resaltar la identidad indígena”. Pero al tomar el micrófono, hizo algo que nadie esperaba. Cambió su discurso. No bailó marimba. No habló de trajes típicos. Habló de sangre.

No podía quedarme callada

Quien me invitó fue don Lizardo Cacao, del Consejo de Desarrollo de la Presidencia, recuerda hoy, a sus 60 años. Yo acepté, pero ya sabía que no iba a decir lo que ellos querían escuchar.

Esa noche, cuando le tocó pasar al frente, se paró firme. Frente al jurado, el público y los micrófonos encendidos, soltó la verdad sin filtros. Denunció la matanza en Panzós. Habló del dolor de las madres q’eqchi’ buscando entre cadáveres. De los cuerpos arrastrados por el río. Del miedo que se respiraba en las comunidades.

“En esos años a nadie se le permitía poder expresarse libremente, yo en ese momento cambié mi discurso y decidí no bailar el son de la marimba y nadie me dijo que decir, no tuve el temor ni siquiera de pensar que me podría pasar. Hablé de la masacre que hizo el Ejército en Panzós y del dolor de muchas familias q’eqchi’ buscando a sus seres queridos después de la masacre y saber que los cuerpos de los hermanos y hermanas los tiraban como animales en los ríos y otros en una zanja grande”.

La respuesta fue inmediata. El jurado la descalificó en ese mismo instante. Pero mientras bajaba del escenario, el salón estalló en aplausos. El pueblo entendió lo que ella había hecho: romper el silencio en plena dictadura, en un país donde ser indígena y hablar era un acto de desafío.

Aplaudida por el pueblo, castigada por el poder

Las palabras de Fidelina no se quedaron entre las paredes del salón. Esa misma semana se difundieron en medios radiales y periódicos locales. El eco de su voz se coló en los rincones donde el Estado quería imponer miedo y olvido.

El Ejército no la persiguió de inmediato, pero ella sabía que los ojos del poder estaban puestos sobre ella. Aun así, no se escondió. Siguió hablando, organizando, acompañando a otras mujeres, a otras comunidades. Me dijeron que era subversiva, que era peligrosa. Pero lo único que hice fue decir la verdad. No me arrepiento. Lo volvería a hacer. Asegura Fidelina, 47 años después de aquel certamen que no ganó, pero para ella, lo importante no era la corona, sino alzar la voz cuando más se necesitaba. Hoy, su palabra sigue resonando con la misma claridad y valentía.

Panzós: el punto de quiebre

Lo que ocurrió el 29 de mayo de 1978 en Panzós fue uno de los episodios más crudos de la guerra interna en Guatemala. Decenas de campesinos q’eqchi’, muchos con sus hijas e hijos en brazos, se habían reunido en la plaza central para exigir que se les respetaran las tierras que ancestralmente cultivaban. Querían hablar con el alcalde. Querían justicia.

La respuesta fue una ráfaga de fusiles.

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico confirma que el Ejército mató a 53 personas e hirió a 47. Los clasificaron como guerrilleros, pero la realidad era otra: eran familias que simplemente pedían vivir.

Era el gobierno del general Kjell Eugenio Laugerud García, un período marcado por represión, censura y violencia militar.

De candidata descalificada a símbolo de dignidad

Con el paso de los años, la historia de Fidelina Tux se fue tejiendo entre susurros y reconocimientos tardíos. No ganó aquella corona en 1978, pero su gesto se convirtió en bandera.

Hoy, los años han transcurrido, sin embargo su voz sigue igual de firme, sigue denunciando nuevas formas de represión. La criminalización de defensoras y defensores del territorio, las amenazas a líderes comunitarios, la persecución judicial a quienes protegen el agua.

Hoy la lucha sigue. Cambiaron las armas, pero la represión continúa. Ahora quieren meter a la cárcel a quienes cuidan la vida. Pero no van a detenernos.”

La historia de Fidelina no aparece en los libros de texto. No tiene placas ni estatuas. Pero resiste, porque hay quienes la siguen contando. Porque hay jóvenes que hoy, como ella hace casi 50 años, se hacen escuchar medio del miedo.

A las niñas, a las jóvenes, yo les digo: no se queden calladas. No se dejen pisotear. La voz de una mujer tiene fuerza. La mía la usé, y la seguiré usando hasta que me muera. Dice Fidelina con la la cabeza en alto, sin arrepentimiento alguno.

Fidelina no ganó una corona. Pero ganó algo más poderoso: la dignidad de un pueblo que sigue luchando por memoria, justicia y verdad.